十八年前(1966年),當《文星》雜誌被國民黨封殺後,在不准登記新報也不准登記新雜誌的困境下,我曾計畫突破困境的法子。當時我就有了“李敖每月一書”構想,按照箝制言論自由的《出版法》第二條,出版品分為三類:

一、新聞紙類:

(甲)新聞紙:指用一定名稱,其刊期每日或每隔六日以下之期間,按期發行者而言。

(乙)雜誌:指用一定名稱,其刊期在七日以上三月以下之期間,按期發行者而言。

二、書籍類:指雜誌以外裝訂成本之圖書冊籍而言。

三、其他出版品類:前兩款以外之一切出版品屬之。

再按箝制言論自由的《出版法》第三十六條:

出版品如違反本法規定,主管官署得為左(下)列行政處分:

一、警告。

二、罰鍰。

三、禁止出售散佈進口或扣押沒入。

四、定期停止發行。

五、撤銷登記。

第一條中“定期停止發行”、“撤銷登記”,是箝制“新聞紙類”的致命法定,但對非“新聞紙類”的“書籍類”,卻沒有什麼作用,因為“書籍類”既非“按期發行”,自然所謂“行政處分”,也就至多不過即時查禁了事。而“新聞紙類”卻可來個查禁一年,或撤銷登記。換句話說:對“書籍類”,處分只能及身而絕,不能延伸;對“新聞紙類”,處分卻能斷子絕孫,可以延伸。因此,理論上,一個作者,如果能定期(“按期發行”)出書,則在某種形式上,幾與雜誌無異;雖然在事實上,全世界幾乎沒有這樣多產的作者,能夠維持——經年累月的維持——這種寫作量。所以,此時此島,爭取言論自由的志士仁人們,一旦遭到國民黨在“新聞紙類”上的封殺,便顯得一籌莫展了。

十八年前,我雖然有“李敖每月一書”的構想來突破國民黨的箝制,但是,以我當時的處境,卻非常糟糕,在“李敖自訂年表”(《政治家》,1981年3月16日)裡,有這樣的記錄:

一九六六(民國五十五年)三十一歲。《孫逸仙與中國西化醫學》、《傳統下的獨白》、《歷史與人像》、《為中國思想趨向求答案》、《教育與臉譜》、《上下古今談》、《文化論戰丹火錄》、《閩變研究與文星訟案》等書全被查禁。十一月五日出版《李敖告別文壇十書》、在裝訂廠被治安人員搶走。《烏鴉又叫了》、《兩性問題及其他》、《李敖寫的信》、《也有情書》、《孫悟空和我》、《不要叫罷》等書全被查禁。

警總開始一再“約談”李敖,均於當日放回。

不但如此,當時幫我出書的弟弟,竟被征去當兵(當兵並不稀奇,稀奇的是國民黨竟從台中、臺北兩個地方發兩道召集令去找他當兵,以急著斷我幫手);幫我的朋友們竟被搜查、被逮捕;幫我印書、裝書的廠商竟被警告、罰站。……總之,以我當時的情況,“李敖每月一書”的構想,也就止於構想而已,構想的前面,是黑暗中的一片大牆,沒有什麼實現的希望。

在國民黨封殺《文星》後,不但不准我申請登記雜誌,甚至我的朋友陸嘯釗等也一概不准,當時陸嘯釗拜訪內政部掌管出版事業的熊鈍生處長,熊鈍生就明告他不准之意。(十六年後,我在高信疆家偶遇熊鈍生,這時他早已垮臺了,他還勸告我小心,認為國民黨會整我。他的談吐與常人無異,一點也無複當年的國民黨了。這就是我常說的國民黨只是上下班的,下午五點半下班後,就不是國民黨了,第二天早上八點半,再上班做國民黨。國民黨的個人,並不那樣壞,只是一上了班,就集體作惡了。)所以,對我說來,我不是不想再接再勵,只是一點機會和幫手都沒有了。

《文星》被封殺以後,我陷入十四年的大黴運,欲賣牛肉麵而不可得,這是又一段一個人跟環境鬥、跟環境苦鬥的歷程。這段歷程,包括了作苦工與坐牢獄,悽楚而慘烈。結論是:我還是我,李敖沒有變。1979年我複出後,有兩次跟一大堆大學生談話,有些不知天高地厚的小毛頭,當場指摘我,我笑著說:“我從大學畢業到今天,正好二十年,不論環境怎麼打擊我,我頑強得很、堅定得很,我沒有變。我一個人,在跟團體鬥,二十年下來,我還在鬥。你們呢?畢業後能繼續鬥五年,不改本色,還要鬥下去,還能鬥下去,我就服你們!”

多少年來,讚美的眼睛、挖苦的眼睛、嫉妒的眼睛、看好戲的眼睛,……多少種眼睛在看著我,我低眉自許,我橫眉冷對,我細嚼黃連不皺眉!

但我知道我的複出,是國民黨會皺眉頭的。所以,在複出一開始,我就有很充分的心理準備,我準備我會遭到四面八方的離奇封殺。

首先是輿論對我的封鎖,《中國時報》的高信疆,終於受到壓力,要他在國民黨全會期中,停刊我的文字一星期。於是,在“美麗島事件”前四天,我寫信向高信疆辭去專欄,一方面多謝他“這半年來對我的道義支持”,一方面抗議某方面“直接間接扼殺異己的言論,究竟要鬧到什麼地步才同歸於盡?”

輿論封鎖以後,接著是輿論的鬥臭,其中最凸出的,就是鼓動胡茵夢演“大義滅親”,各路人馬為了嫉忌李敖、鬥臭李敖,居然認同了胡茵夢這種連共產蘇聯、納粹德國都慫恿不出來的離奇模式了,居然不警覺胡茵夢的“不義滅夫”行為是“違背善良風俗”的、“違反公秩良序”的,甚至與他們“復興中華文化”的目標絕不相容的,這種“打倒李敖統一戰線”,不是太邪門了嗎?(胡蒽夢在跟我同居時候,國民黨就開始封殺她,其中最明顯的是國民黨中央電影公司逼她拍不成戲。直到她做偽證,毀掉李敖,國民黨才讓“浪女回頭”,給她主持金馬獎等做酬庸。在她被封殺的過程裡,有一次國民黨文工會主任楚崧秋請我吃飯,我笑問他為什麼從胡茵夢寫《特立獨行的李敖》起,你們就秘密行文中影,對她警告?楚崧秋佯裝不知,推說是手下人幹的;我又笑問他為什麼過去接待外國明星等都由胡茵夢抛頭露面,現在卻把她冷凍起來了?楚崧秋推說胡茵夢“英文程度”不怎麼行。一年後我和胡茵夢離婚了,國民黨又把她的“英文程度”恢復了。我能想像一個演藝人員被封殺的痛苦心境,胡茵夢忍受不了這種痛苦而順從國民黨去做卑鄙的事,我能諒解,但我不會代國民黨掩飾。這一內幕,我有必要揭發出來 。)

在輿論的一片殺伐之聲裡,國民黨《中央日報》帶頭以專論攻擊我,省政府《新生報》乾脆漫畫罵我是狗。……統計各報的新聞處理,是以三十比一的比例進行的。不但使我只有三十分之一“公平”,並且一律拒絕按照他們的《出版法》,他們的《中國新聞記者信條》給我更正。……這種種三十二年的目睹怪現狀,不是也太邪門了嗎?

當《疾風》雜誌系統,鼓噪在中泰賓館之外的時候,眼看而來的,就是對異己法律上面的鬥倒;當《疾風》雜誌系統,乃到《黃河》雜誌系統,鼓噪在高等法院內外的時候,眼看而來的,同樣的對異己“政治問題,法律解決”。於是,在選舉前夕,在李敖《千秋評論》雜誌執照拿到後一個多月,高等法院就快馬加鞭的從無罪判到有罪。於是,輿論與法律的雙殺局面——從鬥臭到鬥倒,就前後完成。

《千秋評論》是我在《文星》被封殺十七年後,第一次重新“介入”雜誌活動,它的最初構想是一個像日本思想家河上肇那樣的個人雜誌。河上肇在1919年起辦個人雜誌,共出了一百零五期,除了六期外,都是他個人的文字,造成對思想界極大極深的影響。河上肇後來入獄,也就伏機於此。

《千秋評論》的執照是1981年4月18日官方按《出版法》第九條給我的,但在一個多月以後,官方新速實簡的又按《出版法》第十一條“技術擊倒”(T.K.O. technical knock_out)了這個執照——“被處二月以上之刑,在執行中”,“不得為新聞紙或雜誌之發行人或編輯人”,這種種演變,微妙的演變,反映了我已判無罪的官司為什麼突然變成有罪,反映了外界“選舉快到,快判李敖”的公論為什麼口耳相傳,反映了爭取自由的長路上我所付出的苦心、代價與犧牲。

就這樣的,做為雜誌的《千秋評論》,雖然子宮外孕,也得胎死腹中。《千秋評論》雜誌,局版台志字第二七七五號,生不逢時,死得其所,嗚呼哀哉,尚饗!

“《千秋評論》雜誌”出喪後,我決定出版《李敖千秋評論》系列叢書,在《出版法》第十六條至二十二條軌跡間,做黃怡所謂的“脫軌的老大”。於是,在我第二次政治犯入獄的前夜,汝清陪我預先編好了六冊的《李敖千秋評論叢書》,在1981年8月10日入獄當天的清早,全部交給了林秉欽,轉給葉聖康的四季出版公司出版。

我第二次政治犯入獄的刑期是六個月,我編好這六冊書,活像諸葛亮“預伏錦囊計”似的,只要林秉欽每月“拆開錦囊視之”,付印即可成書。於是,《李敖千秋評論叢書》,便從1981年9月1日起,在我人在牢中的時候,“越獄”而出了!

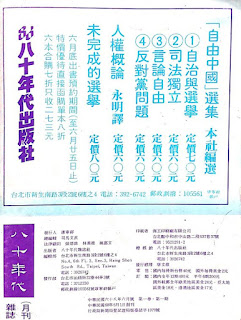

《千秋評論》如今已出版了二十八期,一般都是按每月一冊出版著,由於國民黨不斷的搶書、查禁,為了捉迷藏和出奇兵,出書日期難免有“經期不調”之處,但在大體上,這一“李敖每月一書”的宿願,我終於能夠達成了。不但達成,並且繼續立於不敗之地,在波譎雲詭之中、在縱橫捭闔之下,每月使親快仇痛,煞是好看。美中不足的是,《千秋評論》都是每月李敖個人的獨角戲,李敖的朋友們的一些優秀作品,限於篇幅,無法多所帶動。這一美中不足,我決心從1984年起予以補救,補救的方法就是出版《萬歲評論》。

因為《千秋評論》四個字,早已是被吊銷了的雜誌名字,所以《李敖千秋評論叢書》八個字,才是正式的稱呼。可是兩年來,不論是官方的檔案,還是民間的用法,多把《李敖千秋評論叢書》簡稱做《千秋評論叢書》或《千秋評論》,並把叢書的“冊”數比照雜誌的“期”數來計算它,連警備總部的查禁文件上都不例外。(事實上,警總每月把它放在雜誌組審查,以便能夠速查速禁。)一開始我本人還是相當維持《李敖千秋評論叢書》的正式稱呼的,但是後來我也“吾從眾”了,我也《千秋評論》起來了。以此類推,《萬歲評論》正式稱呼該是《萬歲評論叢書》,正名與否,悉聽尊便,蛋頭們自然不必拘泥也!

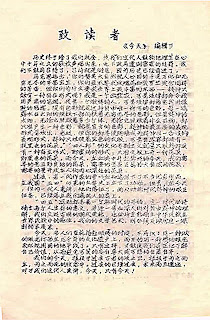

《萬歲評論》的成書方式,是每月由我和朋友們合著完成,雖然文章各自獨立,內容各自負責,但是聲應氣求,自然也有它人同此心的“共識”,正所謂“大家一起叫”者也。我盼望朋友們把最精彩的作品投給《萬歲評論》,大家“以文會友”,為苦難的時代,多留下些鴻爪遺痕。一千四百多年前的蕭恭說:“……曆觀世人,多有不好歡樂,乃仰眠床上,看屋樑而著書,千秋萬歲,誰傳此者?”《萬歲評論》的著作人,理該正是這種不可救藥的理想主義者,大家“知其不可而為之”,以“朝聞道,夕死可矣”的懷抱,期待一時一地的風光,和千秋萬歲的傳世。一千三百多年前的西班牙學者兼塞維爾(Seville)大主教以塞多爾(Isidore)說得好:Study as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow.(像從今長生那樣發奮,像明天就死那樣生活。)逢今之世,處此之島,我們這些看不起當權派的死硬派,發奮生活,生活發奮,豈不正該如此嗎?

出處:原載於1984年1月23日《萬歲評論叢書》第1冊,作者:李敖。

《萬歲評論叢書》於1984年1月23日出版,發行人李敖、孟絕子、金一、胡虛一等,是李敖獨創的、以叢書形式出版的雜誌型書籍,與《千秋評論叢書》錯開出版,每月1冊,等於兩個月刊或一個半月刊;《萬歲評論叢書》於1987年3月31日,出完第40冊結束。

一、新聞紙類:

(甲)新聞紙:指用一定名稱,其刊期每日或每隔六日以下之期間,按期發行者而言。

(乙)雜誌:指用一定名稱,其刊期在七日以上三月以下之期間,按期發行者而言。

二、書籍類:指雜誌以外裝訂成本之圖書冊籍而言。

三、其他出版品類:前兩款以外之一切出版品屬之。

再按箝制言論自由的《出版法》第三十六條:

出版品如違反本法規定,主管官署得為左(下)列行政處分:

一、警告。

二、罰鍰。

三、禁止出售散佈進口或扣押沒入。

四、定期停止發行。

五、撤銷登記。

第一條中“定期停止發行”、“撤銷登記”,是箝制“新聞紙類”的致命法定,但對非“新聞紙類”的“書籍類”,卻沒有什麼作用,因為“書籍類”既非“按期發行”,自然所謂“行政處分”,也就至多不過即時查禁了事。而“新聞紙類”卻可來個查禁一年,或撤銷登記。換句話說:對“書籍類”,處分只能及身而絕,不能延伸;對“新聞紙類”,處分卻能斷子絕孫,可以延伸。因此,理論上,一個作者,如果能定期(“按期發行”)出書,則在某種形式上,幾與雜誌無異;雖然在事實上,全世界幾乎沒有這樣多產的作者,能夠維持——經年累月的維持——這種寫作量。所以,此時此島,爭取言論自由的志士仁人們,一旦遭到國民黨在“新聞紙類”上的封殺,便顯得一籌莫展了。

十八年前,我雖然有“李敖每月一書”的構想來突破國民黨的箝制,但是,以我當時的處境,卻非常糟糕,在“李敖自訂年表”(《政治家》,1981年3月16日)裡,有這樣的記錄:

一九六六(民國五十五年)三十一歲。《孫逸仙與中國西化醫學》、《傳統下的獨白》、《歷史與人像》、《為中國思想趨向求答案》、《教育與臉譜》、《上下古今談》、《文化論戰丹火錄》、《閩變研究與文星訟案》等書全被查禁。十一月五日出版《李敖告別文壇十書》、在裝訂廠被治安人員搶走。《烏鴉又叫了》、《兩性問題及其他》、《李敖寫的信》、《也有情書》、《孫悟空和我》、《不要叫罷》等書全被查禁。

警總開始一再“約談”李敖,均於當日放回。

不但如此,當時幫我出書的弟弟,竟被征去當兵(當兵並不稀奇,稀奇的是國民黨竟從台中、臺北兩個地方發兩道召集令去找他當兵,以急著斷我幫手);幫我的朋友們竟被搜查、被逮捕;幫我印書、裝書的廠商竟被警告、罰站。……總之,以我當時的情況,“李敖每月一書”的構想,也就止於構想而已,構想的前面,是黑暗中的一片大牆,沒有什麼實現的希望。

在國民黨封殺《文星》後,不但不准我申請登記雜誌,甚至我的朋友陸嘯釗等也一概不准,當時陸嘯釗拜訪內政部掌管出版事業的熊鈍生處長,熊鈍生就明告他不准之意。(十六年後,我在高信疆家偶遇熊鈍生,這時他早已垮臺了,他還勸告我小心,認為國民黨會整我。他的談吐與常人無異,一點也無複當年的國民黨了。這就是我常說的國民黨只是上下班的,下午五點半下班後,就不是國民黨了,第二天早上八點半,再上班做國民黨。國民黨的個人,並不那樣壞,只是一上了班,就集體作惡了。)所以,對我說來,我不是不想再接再勵,只是一點機會和幫手都沒有了。

《文星》被封殺以後,我陷入十四年的大黴運,欲賣牛肉麵而不可得,這是又一段一個人跟環境鬥、跟環境苦鬥的歷程。這段歷程,包括了作苦工與坐牢獄,悽楚而慘烈。結論是:我還是我,李敖沒有變。1979年我複出後,有兩次跟一大堆大學生談話,有些不知天高地厚的小毛頭,當場指摘我,我笑著說:“我從大學畢業到今天,正好二十年,不論環境怎麼打擊我,我頑強得很、堅定得很,我沒有變。我一個人,在跟團體鬥,二十年下來,我還在鬥。你們呢?畢業後能繼續鬥五年,不改本色,還要鬥下去,還能鬥下去,我就服你們!”

多少年來,讚美的眼睛、挖苦的眼睛、嫉妒的眼睛、看好戲的眼睛,……多少種眼睛在看著我,我低眉自許,我橫眉冷對,我細嚼黃連不皺眉!

但我知道我的複出,是國民黨會皺眉頭的。所以,在複出一開始,我就有很充分的心理準備,我準備我會遭到四面八方的離奇封殺。

首先是輿論對我的封鎖,《中國時報》的高信疆,終於受到壓力,要他在國民黨全會期中,停刊我的文字一星期。於是,在“美麗島事件”前四天,我寫信向高信疆辭去專欄,一方面多謝他“這半年來對我的道義支持”,一方面抗議某方面“直接間接扼殺異己的言論,究竟要鬧到什麼地步才同歸於盡?”

輿論封鎖以後,接著是輿論的鬥臭,其中最凸出的,就是鼓動胡茵夢演“大義滅親”,各路人馬為了嫉忌李敖、鬥臭李敖,居然認同了胡茵夢這種連共產蘇聯、納粹德國都慫恿不出來的離奇模式了,居然不警覺胡茵夢的“不義滅夫”行為是“違背善良風俗”的、“違反公秩良序”的,甚至與他們“復興中華文化”的目標絕不相容的,這種“打倒李敖統一戰線”,不是太邪門了嗎?(胡蒽夢在跟我同居時候,國民黨就開始封殺她,其中最明顯的是國民黨中央電影公司逼她拍不成戲。直到她做偽證,毀掉李敖,國民黨才讓“浪女回頭”,給她主持金馬獎等做酬庸。在她被封殺的過程裡,有一次國民黨文工會主任楚崧秋請我吃飯,我笑問他為什麼從胡茵夢寫《特立獨行的李敖》起,你們就秘密行文中影,對她警告?楚崧秋佯裝不知,推說是手下人幹的;我又笑問他為什麼過去接待外國明星等都由胡茵夢抛頭露面,現在卻把她冷凍起來了?楚崧秋推說胡茵夢“英文程度”不怎麼行。一年後我和胡茵夢離婚了,國民黨又把她的“英文程度”恢復了。我能想像一個演藝人員被封殺的痛苦心境,胡茵夢忍受不了這種痛苦而順從國民黨去做卑鄙的事,我能諒解,但我不會代國民黨掩飾。這一內幕,我有必要揭發出來 。)

在輿論的一片殺伐之聲裡,國民黨《中央日報》帶頭以專論攻擊我,省政府《新生報》乾脆漫畫罵我是狗。……統計各報的新聞處理,是以三十比一的比例進行的。不但使我只有三十分之一“公平”,並且一律拒絕按照他們的《出版法》,他們的《中國新聞記者信條》給我更正。……這種種三十二年的目睹怪現狀,不是也太邪門了嗎?

當《疾風》雜誌系統,鼓噪在中泰賓館之外的時候,眼看而來的,就是對異己法律上面的鬥倒;當《疾風》雜誌系統,乃到《黃河》雜誌系統,鼓噪在高等法院內外的時候,眼看而來的,同樣的對異己“政治問題,法律解決”。於是,在選舉前夕,在李敖《千秋評論》雜誌執照拿到後一個多月,高等法院就快馬加鞭的從無罪判到有罪。於是,輿論與法律的雙殺局面——從鬥臭到鬥倒,就前後完成。

《千秋評論》是我在《文星》被封殺十七年後,第一次重新“介入”雜誌活動,它的最初構想是一個像日本思想家河上肇那樣的個人雜誌。河上肇在1919年起辦個人雜誌,共出了一百零五期,除了六期外,都是他個人的文字,造成對思想界極大極深的影響。河上肇後來入獄,也就伏機於此。

《千秋評論》的執照是1981年4月18日官方按《出版法》第九條給我的,但在一個多月以後,官方新速實簡的又按《出版法》第十一條“技術擊倒”(T.K.O. technical knock_out)了這個執照——“被處二月以上之刑,在執行中”,“不得為新聞紙或雜誌之發行人或編輯人”,這種種演變,微妙的演變,反映了我已判無罪的官司為什麼突然變成有罪,反映了外界“選舉快到,快判李敖”的公論為什麼口耳相傳,反映了爭取自由的長路上我所付出的苦心、代價與犧牲。

就這樣的,做為雜誌的《千秋評論》,雖然子宮外孕,也得胎死腹中。《千秋評論》雜誌,局版台志字第二七七五號,生不逢時,死得其所,嗚呼哀哉,尚饗!

“《千秋評論》雜誌”出喪後,我決定出版《李敖千秋評論》系列叢書,在《出版法》第十六條至二十二條軌跡間,做黃怡所謂的“脫軌的老大”。於是,在我第二次政治犯入獄的前夜,汝清陪我預先編好了六冊的《李敖千秋評論叢書》,在1981年8月10日入獄當天的清早,全部交給了林秉欽,轉給葉聖康的四季出版公司出版。

我第二次政治犯入獄的刑期是六個月,我編好這六冊書,活像諸葛亮“預伏錦囊計”似的,只要林秉欽每月“拆開錦囊視之”,付印即可成書。於是,《李敖千秋評論叢書》,便從1981年9月1日起,在我人在牢中的時候,“越獄”而出了!

《千秋評論》如今已出版了二十八期,一般都是按每月一冊出版著,由於國民黨不斷的搶書、查禁,為了捉迷藏和出奇兵,出書日期難免有“經期不調”之處,但在大體上,這一“李敖每月一書”的宿願,我終於能夠達成了。不但達成,並且繼續立於不敗之地,在波譎雲詭之中、在縱橫捭闔之下,每月使親快仇痛,煞是好看。美中不足的是,《千秋評論》都是每月李敖個人的獨角戲,李敖的朋友們的一些優秀作品,限於篇幅,無法多所帶動。這一美中不足,我決心從1984年起予以補救,補救的方法就是出版《萬歲評論》。

因為《千秋評論》四個字,早已是被吊銷了的雜誌名字,所以《李敖千秋評論叢書》八個字,才是正式的稱呼。可是兩年來,不論是官方的檔案,還是民間的用法,多把《李敖千秋評論叢書》簡稱做《千秋評論叢書》或《千秋評論》,並把叢書的“冊”數比照雜誌的“期”數來計算它,連警備總部的查禁文件上都不例外。(事實上,警總每月把它放在雜誌組審查,以便能夠速查速禁。)一開始我本人還是相當維持《李敖千秋評論叢書》的正式稱呼的,但是後來我也“吾從眾”了,我也《千秋評論》起來了。以此類推,《萬歲評論》正式稱呼該是《萬歲評論叢書》,正名與否,悉聽尊便,蛋頭們自然不必拘泥也!

《萬歲評論》的成書方式,是每月由我和朋友們合著完成,雖然文章各自獨立,內容各自負責,但是聲應氣求,自然也有它人同此心的“共識”,正所謂“大家一起叫”者也。我盼望朋友們把最精彩的作品投給《萬歲評論》,大家“以文會友”,為苦難的時代,多留下些鴻爪遺痕。一千四百多年前的蕭恭說:“……曆觀世人,多有不好歡樂,乃仰眠床上,看屋樑而著書,千秋萬歲,誰傳此者?”《萬歲評論》的著作人,理該正是這種不可救藥的理想主義者,大家“知其不可而為之”,以“朝聞道,夕死可矣”的懷抱,期待一時一地的風光,和千秋萬歲的傳世。一千三百多年前的西班牙學者兼塞維爾(Seville)大主教以塞多爾(Isidore)說得好:Study as if you were to live forever. Live as if you were to die tomorrow.(像從今長生那樣發奮,像明天就死那樣生活。)逢今之世,處此之島,我們這些看不起當權派的死硬派,發奮生活,生活發奮,豈不正該如此嗎?

出處:原載於1984年1月23日《萬歲評論叢書》第1冊,作者:李敖。

《萬歲評論叢書》簡介:

《萬歲評論叢書》於1984年1月23日出版,發行人李敖、孟絕子、金一、胡虛一等,是李敖獨創的、以叢書形式出版的雜誌型書籍,與《千秋評論叢書》錯開出版,每月1冊,等於兩個月刊或一個半月刊;《萬歲評論叢書》於1987年3月31日,出完第40冊結束。