在台湾办报有种种困难,于是文化人把出版兴趣转移到期刊方面。到目下为止,已登记的期刊,有四五百种之多,在一个千万人的岛上,真算不少了。不过这些刊物中,能经常出版的不到一半,它们也都在风雨飘摇中挣扎,不知何时会在波涛险恶的文化海洋中覆没。

出版业之艰难,在于国民读书兴趣淡薄及购买力低弱,因之销数打不开;而印刷成本高昂,常常会卖一本赔一本;至于发行难办,书卖出去收不回钱来更是通病;同时稿费无法提高,约不到好文章;益以广告难拉,无法抵补亏空。故此办杂志如无一个机构做后盾,或能得到特殊经济支援,恐慌难以支持。目下私人独立经营的刊物而能维持者实在寥寥可数。

我们可以看到,几乎每天有刊物倒下去。不过在另一方面,也几乎每天有新刊物产生出来。虽然出生率与死亡率的比例现在还不知道,但是这却证明了一件事,就是际此艰难时会,出版界的“生之欲”仍在强烈地鼓动着。大抵有人出处误计,有人因为过份自信,有人希望出奇迹,同时也有人居然成功。总之,文化人不干这个干什么?人活在世界上不是仅仅为了“三餐一宿”,只要一息尚存,就免不得“知其不可为而为之”了。

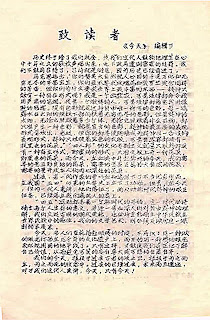

“文星”是我们几个朋友合作的私人刊物。起初有人愿意在经济上想想办法,有人觉得能拉拉稿子,有人可以负责编辑,于是就计画出这本刊物。后来算来算去总是难以维持,因之又延搁下来。但是各方面的朋友多有表示“乐观厥成”者。一位朋友并且引了《读者文摘》上刊载的一个故事来打气。

这个故事说,一位漫画家曾经画过一幅漫画,画的是在一个牌局终了之后,一位看边胡的人指着得胜者愤愤不平的说:“如果照牌理出牌的话,你们没有赢的道理!”故事上说,那些创造历史的伟人们,如果人人照牌理出牌的话,就不会有那么多丰功伟绩。再应用到生活方面。例如一个人总想照牌理出牌才结婚,可能一辈子打光棍,因为即使是在你自觉能养家之后,也难保险下个月不会碰上火警而片瓦无存。对于生孩子也是一样,如果夫妇要到万事俱备时才要孩子,可能永远得不到适当的时机。历史上伟大的一个婴儿,就是在父母逃亡途中,小店里没有客房而生在马槽里的,这可以说是降生的最不适当的时机了。

这个故事的结尾说:“一鸟在手胜于两鸟在林”是懦弱者的格言,一个人要是总瞻前顾后,就什么事也搞不成。

我们听了这些话,觉得不无道理,耶稣可以降生在马槽里,“文星”为什么不该滚出印刷机呢?于是这本书就呈献于读者之前了。至于命名为“文星”,是因历来传说它是主管文运的星宿,又称“文昌星”,杜甫诗有:“北风随爽气,南斗避文星”之句。希腊神话中也有相当于中国文星的神,名叫阿波罗(Apollo),传说他少年美貌,主歌诗歌和音乐,也就是管文运和艺术的神,我们准备在文学和艺术方面多尽一点责任,所以采集中西神话故事定下这个名称。

编一本杂志不能无理想,这就是说,得有个宗旨。罗素说:“良妤的人生是被爱所鼓舞,并受知识的指导。”智慧可以创造人生,指导人生,因此我们希望这本杂志能启发智慧并供给知识,使读者读后不至于感觉毫无所得。为了实现这个目标,我们把《文星》的性质定为“生活的、文学的、艺术的”。

在生活方面,我们将请富有人生经验的学人,撰述有指引性的文章,以供青年人在求学与做人方面的参考。此外将刊登游记、传记、各地人情风俗介绍、科学新知、体育常识、艺文坛动态等。在翻译方面,我们将尽量采用最新的,较不常见的资料,并配合图片,以提高兴趣。

在文学方面,将包括长短篇小说、散文随笔、诗歌、书评等。

在艺术方面,将包括音乐、绘画、摄影、木刻、舞蹈、影剧等艺术欣赏、批评和研究。我们有四页画页,在这一方面可能有些贡献。

实用主义哲学家说,一切知识皆由“行动、尝试与错误”而来。出书是行动,我们仍抱着尝试的心情,也可能这件事是错误了。错的小的时候我们将努力修正,大到无可挽救的时候,这一个尝试也就只有结束。但是如果能得到读者和作者的支持时,这个工作就可能继续下去。因在这个“不按牌理出牌”开始出牌的时候,把经过情形向读者报告一下。

出处:原载于1957年11月5日《文星》第1卷第1期,署名:本社,作者:何凡。

附一:《文星》复刊词:“文星”复活了

《文星》从民国五十五年一月一日,就无奈地走进了历史,到七十五年九月一日的今天复刊,整整廿年零八个月。

在这段岁月里,《文星》不断的被提及、讨论、评鉴、好像依然活在当代人的心中。

每遇到身肩重任的当代知识人,往往都用这样的语气对我说:“我曾吃过《文星》的奶水。”,这使我们之间突然产生一种十分错综复杂的共同回忆,而最宝贵的是,这意味着开放、进取、多元的文化价值观点。

我在惶恐之余,又不禁要问:“这一代的知识青年,日后他们的共同回忆在那里?”诚然,书报摊上,杂志琳琅满目,资讯左涌右现,可是似乎没有一本像《文星》那样,直指价值的核心,对青年人关怀社会,反省文化的热情,提供一种基础性的,整合性的激荡与沉思。

廿年来,台湾社会起了急速的变迁,就政治而言,民主宪政的落实,已经不仅仅是种旷野的呼声,而成为必须严肃面对的现实;就经济而言,国际化、自由化的必须趋势,已经使台湾成为国际经济社会的一员,权利和义务的担当,正日为明晰,也无从逃避。就社会而言,百分之七十的工商人口,正说明多元的社会,已然出现,然而其价值规范,像环境保护、消费主权等观念犹待形成;就文化而言,本位文化的肯定,多元口味文化的共荣,消费文化的反省等,也都面临再生的瓶颈。

台湾的一切在急速变迁中,而今后的十年,更处于重大的转捩点上,在这个关键时刻,到底该为这一代的知识青年,提供什么样的精神食粮?而非仅仅是一些资讯而已,正是《文星》极图复刊前,必须严肃以待的课题。

今年五月七日,当我重新取得《文星杂志》的出版登记时,不禁内心喜忧交集,喜的是《文星》复刊有日了,忧的是,事隔廿年,《文星》面临的是全新的挑战。尽管“远路不须愁日暮”,尽管有那么多的海内外朋友,伸出炽热双手,为《文星》复刊催生。但是,我仍然深信《文星》的成败,必须决定于是否能走上一条“未来取向”的大路,《文星》的历史,必须以一种“落红原非无情物,化为春泥又护花”的精神来看待,才变得更有意义。

《文星》复刊了,环顾台湾杂志的现实环境,廿年前那股“不按牌理出牌”的傻劲,又在我心中飞扬起来,如果它是一块园地,我期待更多的朋友来耕耘,如果它是一簇薪火,我渴望更多的青年来添柴。

出处:原载于1986年9月1日《文星》第99期复刊号,无署名,作者:萧孟能。

附二:《文星》停刊词:“文星”停刊了!

两年前,《文星》在社会的期待,知识份子一片祝贺声中复刊。两年后,却又要再一次向关心、爱护《文星》的作者、读者告别。这一次告别的原因,与廿年前不同,所以除了同样的无奈之外,更有一种无限的沉痛。

财务的沉重负担,个人年纪和健康,都是促成停刊的一些因素。但最重要的,还是在泛政治意识高涨的今天,社会上对长远性的文化思想问题寄以深切关怀的人,似乎越来越少;知识青年的口味已普遍变质,整个社会的走向,与我们一向怀抱的理想,好像距离愈来愈远,这些才是像《文星》这样一份杂志,难以继续的真正原因。

三十年前,《文星》可以在“文化沙漠”中开辟出一片绿洲,三十年后,在号称创造了“经济奇迹”的台湾,社会已相当富有,却使一本追求高水准、高口味的刊物,反而难以生存,除了我们自身努力不足,应该检讨之外,是否我们的社会,我们的教育,已陷入严重的病态和变态,这种环境,使年轻的一代,只知道追逐眼前现实的事物,丧失了人生的理想,以及对文化对社会的责任感。

近年来,台湾的确冲破了许多禁忌,表面上也显得活泼而开放,整个的社会都被卷入政治风潮之中。政治明星成大众的偶像,社会的英雄,政治风暴与社会冲突,成为大众生活中主要的刺激来源,似乎很少人想到:假如我们的社会,文化水准不能提升,思想一直陷于贫困,无法由文化思想引导社会的发展,所谓政治,不过是权力的征逐,所谓民主,不过是征逐权力的藉词而已。

一个社会如缺乏充满精神内涵的文化和有生机的思想,就像一个要走长路的人,缺乏健康的心脏,这正是台湾当前的大问题,我们一向所持的愿望,就是希望能为这个新生而多变的社会,补充新鲜的精神,使那些默默耕耘甘为文化思想而献身之士,能加些滋养,使他们有机会看到自己的奉献早日开花结果,使社会免于没有导向的混乱,我们怀抱着这种愿望努力过、挣扎过,却没有成功。

两年前,《文星》复刊号上,龙应台问:“为什么没有一份开启时代、影响思潮的知识份子杂志呢?那是政治气候的错?或者是我们知识份子太容易和现状妥协?”依照两年来的经验,我们的看法是,这两种因素都有,但最主要的,还是四十年来始终没有为学术扎下深厚的基础,也缺乏使知识份子的创造能自由发挥的环境,没有这些根本的条件,如何能培养出开启时代、影响思潮的知识份子?

梁实秋在为《文星》复刊喝彩的短文中曾说:“一个杂志发挥了它的功能,或多或少的产生了影响,一朝停刊,亦非憾事”。过去两年,《文星》是否发挥了它的功能?是否或多或少产生了好的影响,留给读者和社会去评断吧!对台湾这样一个社会,却无法支援《文星》这样的杂志生存下去,我的确感到是件憾事!

《文星》停刊了,对两年来支持、关怀《文星》的读者、作者、和朋友们,我们由衷的感谢!今天我虽不得不卸下这份担子,但仍希望有热情、有理想的人,会来接下这个棒子,重新点燃《文星》的香火,使它绝不灭!

出处:原载于1988年6月20日《文星》第120期终刊号,无署名,作者:萧孟能。

《文星》简介:

《文星》于1957年11月5日创刊,初期由叶明勋担任发行人,萧孟能担任社长,何凡担任主编。《文星》从创刊、到被迫停刊、到复刊、到最后停刊,总共出了120期。初始的《文星》封面上,标明这本杂志的编辑方针是“生活的、文学的、艺术的”,但到1959年《文星》第25期,杂志编辑方针始改为“思想的、生活的、艺术的”。1957年至1961年,该杂志由何凡主编,之后由李敖接编,编辑重心转向思想与论战,密集抨击中国传统文化,提倡全盘西化,并向威权主义开火,至1965年12月,《文星》第99期还在排印,却因言论问题等来了国民党的行政处分——“停刊1年”。1966年12月,《文星》停刊1年期满,萧孟能依法申请复刊,未获批准,《文星》从此销声匿迹了20年。1986年9月1日,《文星》杂志在萧孟能的努力下复刊,但复刊后的《文星》只办了22期,于1988年6月20日停刊;只是此次的停刊,不再是因言被动,而是因杂志销路不振,财务不支等原因,主动停刊。

《台湾文学期刊目录资料库》(文星):