(一)

现代社会正在急着变换之中,现代文学也随着很快的在发生变化。文艺上的新动向已经逐渐显露在我们眼前了。莫斯科的著名导演亚森斯丹(Eisenstein),在五年计划进行之中,德、日二强邻威胁之下,努力从事于一伟大的喜剧的编辑与摄制;这是左边来的消息。同时巴黎戏剧界的权威者雷蒲君(Paul Reboux)和许多出版人及戏剧家,发表了一篇宣言书,请求著作家多制造一点笑料:这是西欧来的消息。在纽约呢,拉意斯(Elme Rice)做了看了纳拍尔斯人然后再死(See Napleos DIE),哈德(M. Hart)与考夫门(G.A.Kaufmun)合著了终生只有一次(One thing in a life tine)使太平洋西岸的笑声,直达到太平洋东岸。这是美国方面,和法国一样,右方转来的消息。

在世界经济恐慌之中,多数民众的精神上,不能说不痛苦,然而文艺界的主张是如此,文艺界的表现又如此;这其中实在有很大的理由。眼光浅短的人,可以攻击和调笑此种的趋势。说这是“叫花子吃糖汤,苦中得乐。”然而一个人穷到垂头丧气,无可奈何的时候,正需要一点糖汤,使他拿人生的苦痛暂时忘掉,然后打起精神,再奋斗一下。十六世纪的英国,外患日亟,却出了一个列莱(Lily),写出若干风流旖旎的喜剧,引人入胜。不多几年后,就有大破西班牙海军之壮举。十七世纪的法国,在五十多年对内对外的战争之中,却出了一个莫利哀(Moliere),拿犀利的笔锋,来讽刺虚伪与骄妄,使法国的民众,笑得合不拢嘴来,不多几年后,路易十四亲政,造成独霸西欧的局面,莫利哀本人,还及身见到这一朝的盛治。

原来文艺与人生有一种“二重”的关系,一方面文艺中的喜怒哀乐,是产生于时代的喜怒哀乐;另一方面,他有刺激和催眠的作用,能够使多数的读者跟了感到颓丧与兴奋。所以,过量的悲观很有麻醉民众消灭他们志气的可能;而不改受这种麻醉的读者,便会厌恶这种作品,起而反抗。公开的要求,欢迎,和产生相反的作品。这是必然的趋势。愉快的作品,便会因时代的需要而产生,原来在任何时期,任何环境之中,悲痛的事物,总和愉快嬉笑的事物同时存在。只要着作家放开眼光去找,总有相当的结果来作他的报酬的。愉快的作品,在产生之后,就发生鼓励和兴奋的作用,驱除民众的烦闷和忧虑,使他们能建起艰苦的责任,向光明的路上走去。在十六十七世纪是如此;在二十世纪也还是如此,无论其是共产主义的苏俄,或是资本主义的美法。

这是世界文坛上的新动向,不能逃出世界潮流而闭关自足的中国社会和中国文坛,又将发生怎样的变迁呢?

(二)

中国的文学,如果有缺点的话,它的缺点就是过度的严肃。痛哭流涕的东西,实在太多。所以,近二十年来的新文学,盛行写实与悲观,原是很可异的。它和中国旧文学所走的路线不同,而结果走到痛哭流涕的终点则一。

这是就大体者言。仔细查考之后,也未尝没有喜笑的东西,太史公的《史记》中,有滑稽列传这段文字。后来的小说中,有《镜花缘》《西游记》等作品。它们的方式是以欢笑的资料,去实行讽刺。痛哭流涕的口吻是避免了,但有益于世道人心这目的,同样是达到的。

古往今来,殺风景的朋友是无时没有的。对于愉快的文学他们会拿轻狂和浅薄四个字来攻击。当然,很多悲观写实的作品也犯轻率和浅薄的弊病。在没有痛哭流涕的必要,或痛哭流涕太久时,还是一味叫人痛哭流涕,这就是画蛇添足,犯了轻率或浅薄的弊病。不过轻率和浅薄总是严重的病态,应该避免的。我们所提出的是健全的愉快。我们可能引梅勒迭斯(Geoye.Mdredith)喜剧论(Essay on Comedy)中的话来作解释。他提出“令人深思的笑声”(Thoughtful Lau-ghtor)这上点。“笔声”这二字用不到讨论。“令人深思”这四个字很意义的。轻率浅薄的话就不能令人深思。眼光浅短的人总以为哗笑和思想是不能并存的。这种见解是否与事实相合呢?

年轻的小弟弟在路上看见瞎子跌跤,便会笑不可仰。这是因为小弟弟没有想一想的缘故。他的笑声中大概未必有思想。反之,我们看见聪明人欺人的时候,碰到了比他更聪明的人因而吃苦,便忍不住一笑,说真是作法自毙。这一笑的意味便深了。这是令人深思的笑声。它的产生是有一个重要的条件的。一定要读者或观众的知识程度,同著作家的知识程度相差不远,方才会心领神会,相视而笑。轻率浅薄是不适用于这一种笑声的。同时这也不是垂头丧气的沉思。笑声四起,精神顿时就旺起来。打倒颓丧和虚伪,打倒强暴和侵略,全要靠这一点。一天到晚愁眉苦脸,能成何事?

在法国革命的时候,欢笑声和咒骂声同起;没有悲观与失望,所以能抵抗德、奥、英的侵略;在俄国革命的时候,愤怒的情感一变而成庆祝胜利的愉快,有雄健自信的心理,所以能打破克伦斯基和协约国的联合阵线,消灭反动派在西伯利亚的根据地。我们希望在现代的中国听到努力工作的鼓励和振作精神的嬉笑声。有这愉快和自信,加上不断的努力,直捣黄龙的日子,便不远了。

(三)

世界文坛的趋势是如此,中国新文学的使命又如此,我们此后努力的方向也就可想而知。

在一五六一年,已有斯凯力球(Scaliger)说过,喜剧不但是最高尚的剧本,而且是“最高尚的诗“(First & highest, form of poetry)。这是有重要的理由的。虽是引人喜笑的质料,虽是愉快的文字,然则它却有重大的使命。正当的嬉笑和讽刺一方面有振作精神的功效,另一方面有转移风化的作用。

拿枪杆来保国卫民的武士,坐课堂上谈仁说义的教师,固然负重大的责任;拿笔杆来写悲欢离合的文人,也有他们重大的使命。

不过有一点。中国文人的名誉似乎不甚好;我们的俗语中有“文人无行“这一句话。拿毛锥横扫五千军的明友,对于气节一方面好似欠缺一点。这风气在近年来更盛。请这种人来陶冶人格,来转移风俗,寻常人听了不是摇头不信,便是骇然惊異。说这岂非等于请土贩来禁烟,请赌棍来禁赌。这种现象,实在使人痛心。

十七世纪的诗人密尔敦(J.Milton)曾说,有志要做好诗的人,先要拿自己的生平佈置得好好的,绝无恶点;拿自己的生平做成一首绝妙好诗。换句话说,品性或行为不好的人,决做不出好诗。这一句话从道德的立场上看来,是不错的。可是在事实上是否全对?历史上尽有坏人写出最好的诗词。曹孟德的横槊赋诗;王尔德(O.Wilde)的狱中乐府(Ballad of Reading Goal)都是一代的绝唱。这样说来,密尔敦的话,是完全不对了;还是曹孟德与王尔德两人的道德,到底不错?这一个问题,我们曾经详细讨论过。坏人有时候会做好诗,但这一定在他的心上充满好的思想的时候。这句话大概是不会错的。满心男盗女娼的时候,决不能写出美丽伟大的诗句。好人的心头上,有时有坏的思想出来;心地险恶的人也偶然有思想正大的时候。这一点我们大概可以接受。所以,只有伟大纯洁的思想和情感,才能产生伟大的作品。最上品的文艺还是伟大心灵的表现。

(四)

因社会的转变,所以文艺也不能不跟着转变。新时代的新文艺要给我们一种新的光明,新的愉快,和新的伟大。新的社会需要新的喜笑,健全的喜笑。讽刺,引人哗笑的讽刺,也未尝不可。文艺上有所谓善意的讽刺(Good humoured Satire)这一格。在中国一般读者看来,也许是一种矛盾。即经讽刺,如何还有善意?当年特拉尹登(Dryden) 用讽刺做政治和宗教之争的利器;对准了个人和团体作深刻的攻击,那是恶毒的讽刺。反之当年的高尔斯密斯(Goldsmith)和现代的却斯透登(G.K .Chesterton)嘲笑人世的矛盾,却绝不令人难堪。连被讽刺的人看了也笑不可仰。这就是善意的讽刺。现在的名剧家摆里(J.Barrie)的幽默,实在萧伯纳之上,也是绝不令人不难堪的。

出处:原载于1935年11月10日《文学时代》创刊号,署名:张沅长,P1-7页。

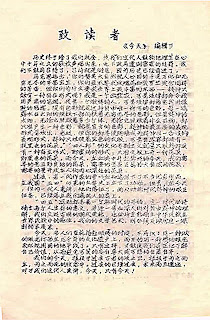

附一:编辑后记

(一)

我们原想出一个文艺刊物,由第一出版社出版。我们想出一个文艺刊物的理由十分简单,无非想借此使自己在写作上加上一根鞭策的绳索。我们最初和第一出版社谈起这个想望,还是五月里的事情。当初两方都同意自七月起。开始出版,所以我们匆匆的在一个月之间编好了第一期,就是这一期。

但是后来,第一出版社因为他们自身另有计划,所以本刊介绍由上海时代图书公司出版。上海时代图书公司本也有出一个文艺刊物的意思,因此在原则上,并没有什么问题,不过在细节上的磋商,函件往返,却延宕得极久,一直到十月初,才完全决定;创刊号十一月十日出版。

本来打算在七月间出版的,一直到十一月才实现,这一个延荡的时间不算短。这一个出乎初料的耽搁,使我们对于关怀本刊的许多先生们,觉得无限不安。

(二)

这一期是本刊第一期。一个刊物在创刊的时候,照例得有一篇灿烂堂皇的发刊辞。可是我们没有。因为我们觉得:一刊物的内容,就是一个刊物的一篇顶真切的宣言,我们并没有这种企图,想使读者从这一个刊物里看到有任何一种集体的流动——不管是感情的或者是理性的。我们都尊重思想上的自由。我们容许每个在本刊上写稿的人,有他自己在文艺上的立场与见解,除了对文艺的本身忠实的这一点之外,我们没有更大的苛求。

我们这一个刊物规模很小,每期只有这么一点点字数。我们自己明白,我们的能力实在太薄,太脆弱。我们不愿意夸张,夸张的下场常常是难言的内恧。我们只愿意就仅有的这一点绵力之下,小心谨慎地来作。我们这第一次大胆的尝试。

这一个薄薄的篇幅自然是十分寒伧的,但是我们并不腼觍这一个篇幅的单薄,我们只希望我们不要蹧踏这刊物每页的纸张。我们用顶严肃的态度和热烈的心情灌注在这一个刊物上,我们希望我们这一点朴实的意思,能够获得海内外作者读者的赞许,使海内外作者读者的灵性能够和本刊打成一片。

(三)

我们已经说过,这一期还是在五月至六月的这一个月惠编好的,我们能够在这样一个匆促的时间里编成一期,实在不能不感谢在这一期上写稿的几位先生。我们去请张沅长先生写稿时,正是他顶忙的时候。他这一年应诺了美国北客罗林奈大学(University of North Carolina)之聘,担任英国文学的讲座。他那时一方面要结束国内学校的教务,一方面又要筹备出国的事情。我亲眼看见他为了写这篇文章,谢绝了一次宴会和两位朋友的拜访。他这好意我们实在感激。他在七月十六日起程赴美,他答应到了美国后仍旧给我们写稿,我们希望他不要忘了他曾经遗下的诺言,当他收到这份刊物,知道它已经出版了的时候。

老舍先生平时在各刊物上都是写的创作,可是这次他却给了我们一篇论文,他这篇关于约瑟康拉得的介绍,原是他在中波文化协会第二届年会上提出的论文。因为我们去函向他索稿时,他正忙着披阅许多毕业论文;他答应以后再给本刊写创作。老舍先生可以说是中国研究康拉得的专家,他这篇文章非常有价值。

令孺九姑她不仅允许常常给我们写稿,并且在精神上曾给予我们至大的鼓励。她本来打算给第一期写篇创作,后来因为时间来不及,所以临时改译了这篇《在一个远远的世界里》。她现在正在日本旅行,我们希望她在旅行回来以后,对于本刊能有更大的赠餽。

张天翼先生的《中秋》,也是在几天里给们赶起来的。陈铨先生惟恐赶不上我们发稿的日期,特地用航空快信将他这篇《政变》从北平给我们。孙毓棠先生的这首长诗《奔》,是在一整夜中写成的。他们的盛意,我们真是说不出的感谢。其余几位先生的稿子,也都是特地给我们写起来的,我们在这儿一併很恳切地说一声谢谢。

本刊页数有限,连续登载的长篇,不敢多用。邵洵美先生译的英国当代大戏剧家考德的名作,也擬在四五期续全。邵先生尚有关于原作者考德的研究文字,现正在起草中,不久当在本刊发表。

第二期的稿子现在也已完全编好,亲爱的读者,我们隔一个月再见。

出处:原载于1935年11月10日《文学时代》创刊号,署名:储安平,P129-132页。

附二:告别辞

这年头,一个纯粹的文学刊物真是没办法维持的。我们虽只出了六期,可是所经的苦乐,简直出乎意料。最后一期的印行,更有许多困难,这困难我们不想听说了;只有一句话可以对大家说,那便是所有的困难给了我们一种更大的决心去努力将来。

我们也想在此地抱歉,因为我们不知道应当把错处丢在谁肩上。同时,我们也相信,这六期里我们所表现的诚恳与认真,是可以得到任何人的谅解的。我们也不想露示什么惋惜:我们虚心地接受环境的教训。

上面是编辑者应有的告别辞。至于书店方面,听说七月中又有一个新刊物来增添出版界的热闹,我们以十二分诚意来代为广告,并祝他们的成功。

我们尚有一件事要声明的,那便是邵洵美先生译的《夫妇之间》,为了他个人的关系,不能在六期中续完;但是我们已得到书店方面的同意,将来全书出版时,凡文学时代定户均有享六折之权利。

亲爱的读者,暂别吧!

出处:原载于1936年4月《文学时代》第1卷第6期,无署名,P141页。

《文学时代》(月刊)于1935年11月10日创刊于上海,文学类刊物,停刊时间为1936年4月。该刊的主编为储安平,由上海时代图书公司印刷发行,公司位于上海福州路三零零号,上海时代图书公司是邵洵美主办的,《文学时代》是此公司七大杂志之一。主要投稿人有老舍、邵洵美、项美丽、臧克家、季羡林、郁达夫、孙毓棠等著名文学家,第6期出版后,储安平远赴英国,刊物后继无人,就此中断。

全国报刊索引——《文学时代》:

https://www.cnbksy.com/literature/literature/86880e52183fce41a4774c72533e80d7