2021年8月13日星期五

《中国学术》(代发刊词):学术工作展望

2021年8月9日星期一

《国立中央研究院历史语言研究所集刊》发刊辞

同是动物,为什么止有人类能不断的进步,能创造文化?因为人类有历史,而别的动物没有。因为他们没有历史,不能把过去的经验传说下去,作为一层层积累上去的基础,所以不容易进步。例如蜂蚁的社会组织,不能不说是达到高等的程度;然而到了这个程度,不见得永远向上变化,这岂不是没有历史的缘故?

同是动物,为什么止有人类能创造历史,而别的动物没有?因为人类有变化无穷的语言,而后来又有记录语言的工具。动物的鸣声本可以算是他们的语言:古人说介葛卢识牛鸣,公冶长通鸟语,虽然不是近代确切的观念;然而狗可以练习得闻人言而动,人可以因经验了解狼的发声之用意,这是现代的事实;但是他们的鸣声既没有可以记录的工具,且又断不是和人的语言有同等复杂的根基的,所以不能为无穷的变化,不能作为记录无线经验的工具,所以不能产生历史。人类当没有文字的时候,已有十口相传的故事与史歌,已不类他种动物鸣声的简单而会有历史的作用。发明文字以后,传抄印刷,语言日加复杂,可以助记忆力,而历史始能成立。

人类有这种特殊的语言,而因以产生历史,这也是人类在动物中特别进步的要点,而语言学与历史学,便是和我们最有密切关系的科学。

语言学的研究,或偏于声音,或偏于语式,或为一区域、一种族、一时期间的考证,或注重于各区域、各种族、各时期间相互的关系;固不必皆属于历史,但一涉参互错综的痕迹,就与历史上事实相关。历史的研究,范围更为广大:不但有史以来,人类食衣住行的习惯,疾疫战争的变异,政教实业的嬗变,文哲科学艺术的进行,都是研究的对象,而且有史以前的古物与遗迹,地质学上的化石、生物学上进化的成例,也不能不研究;固然不都是与语言学有关,而语言学的材料,与历史学关系的很多;所以我们把这两种科学,合设研究所,觉得是很便利的。

我们研究的旨趣,与方法,与计划,已经有专篇说明了。几个月来,我们少数同志,按着预订的计划,分途工作,已经有开头的一点小小材料,我们希望有多数同志加入,把工作的范围扩大起来,不能不随时把我们已有的工作作报告,听同志们的评判,这就是我们开始印行这集刊的缘故。

蔡元培 中华民国十七年八月 南京

出处:原载于1928年10月《历史语言研究所集刊》第1本第1分,署名:蔡元培,P1\2页。

附:历史语言研究所工作之旨趣

历史学和语言学在欧洲都是很近才发达的。历史学不是著史;著史每多多少少带点古世中世的意味,且每取伦理家的手段,作文章家的本事。近代的历史学只是史料学,利用自然科学供给我们的一切工具,整理一切可逢着的史料,所以近代史学所达到的范域,自地质学以至目下新闻纸,而史学外的达尔文论正是历史方法之大成。欧洲近代的语言学,在梵文的发见影晌了两种古典语学以后才降生,正当十八十九世纪之交。经几个大家的手,印度日耳曼系的语言学已经成了近代学问最光荣的成就之一个,别个如赛米的系,芬匈系,也都有相当的成就,即在印度支那语系也有有意味的揣测。十九世纪下半的人们又注意到些个和欧洲语言全不相同的语言,如黑人的话等等,“审音之功”更大进步,成就了甚细密的实验语音学。而一语里面方言研究之发达,更使学者知道语言流变的因缘,所以以前比较言语学尚不过是和动物植物分类学或比较解剖学在一列的,最近一世语言学所达到的地步,已经是生物发生学、坏境学、生理学了。无论综比的系族语学,如印度日耳曼族语学等等,或各种的专语学,如日耳曼语学、芬兰语学、伊斯兰语学等等,在现在都成大国。本来语言即是思想,一个民族的语言即是这一个民族精神上的富有,所以语言学总是一个大题目,而直到现在的语言学的成就也很能副这一个大题目。在历史学和语言学发达甚后的欧洲是如此,难道在这些学问发达甚早的中国,必须看着它荒废,我们不能制造别人的原料,便是自己的原料也让别人制造吗?

论到语言学和历史学在中国的发达是很引人寻思的。西历纪元前两世纪的司马迁,能那样子传信存疑以别史料,能作八书,能排比列国的纪年,能有若干观念比十九世纪的大名家还近代些。北宋的欧阳修一面修《五代史》,纯粹不是客况的史学,一面却作《集古录》,下手研究直接材料,是近代史学的真功夫。北南宋的人虽然有欧阳修的《五代史》,朱熹的《纲目》,是代表中世古世的思想的,但如司马光作《通鉴》(遍阅旧史,旁采小说),他和刘攽、刘恕、范祖禹诸人都能利用无限的史料,考定旧记,凡《通鉴》和所谓正史不同的地方,每多是详细考定的结果。可惜长篇不存在,我们不得详细看他们的方法,然尚有《通鉴考异》说明史料的异同。宋朝晚年一切史料的利用,及考定辨疑的精审,有些很使人更惊异的。照这样进化到明朝,应可以有当代欧洲的局面了,不幸蒙元之乱,明朝人之浮夸,不特不进步,或者退步了。明清之交,浙东的史学派又发了一个好端涯,但康熙以后渐渐地熄灭,无论官书和私著,都未见得开新趋向,这乃由于外族政府最忌真史学发达之故。言语学中,中国虽然没有普日尼,但中国语本不使中国出普日尼,而中国文字也出了《说文解字》,这书虽然现在看来只是一部没有时代观念,不自知说何文解何字的系统哲学,但当年总是金声玉振的书,何况还有认识方言的輶轩使者?古代的故事且少论,论近代:顾炎武搜求直接的史料订史文,以因时因地的音变观念为语学,阎若璩以实在地理订古记载,以一切比核辨证伪孔,不注经而提出经的题目,并解决了它,不著史而成就了可以永远为法式的辨史料法。亭林、百诗这样对付历史学和语言学,是最近代的:这样立足便是不朽的遗训。不幸三百年前虽然已经成就了这样近代的一个遗训,一百多年前更有了循这遗训的形迹而出的好成就,而到了现在,除零零星星几个例外以外,不特不因和西洋人接触,能够借用新工具,扩张新材料,反要坐看修元史修清史的做那样官样形式文章,又坐看章炳麟君一流人尸学问上的大权威。章氏在文字学以外是个文人,在文字学以内做了一部《文始》,一步倒退过孙诒让,再步倒退过吴大澂,三步倒退过阮元,不特自己不能用新材料,即是别人已经开头用了的新材料,他还抹杀着,至于那部《新方言》,东西南北的猜去,何尝寻杨雄就一字因地变异作观察?这么竟倒退过二千多年了。

推绎说去,为什么在中国的历史学和语言学开了一个好的端绪以后,不能随时发展,到了现在这样落后呢?这原故本来显然,我们可以把一句很平实的话作一个很该(概)括的标准:(一)凡能直接研究材料,便进步。凡间接地研究前人所研究或前人所创造之系统,而不繁丰细密地参照所包含的事实,便退步。上项正是所谓科学的研究,下项正是所谓书院学究的研究。在自然科学是这样,在语言学和历史学亦何尝不然?举例说,以《说文》为本体,为究竟,去作研究的文字学,是书院学究的作为。仅以《说文》为材料之一种,能充量地辨别着去用一切材料,如金文,甲骨文等,因而成就的文字学,乃是科学的研究。照着司马子长的旧公式,去写纪表书传,是化石的史学。能利用各地各时的直接材料,大如地方志书,小如私人的日记,远如石器时代的发掘,近如某个洋行的贸易册,去把史事无论巨者或细者,单者或综合者,条理出来,是科学的本事。科学研究中的题目是事实之汇集,因事实之研究而更产生别个题目。所以有些从前世传来的题目经过若干时期,不是被解决了,乃是被解散了,因为新的事实证明了旧来问题不成题问,这样的问题不管它困了多少年的学者,一经为后来发现的事实所不许之后,自然失了它的成为问题之地位。破坏了遗传的问题,解决了事实逼出来的问题,这学问自然进步。譬如两部《皇清经解》,其中的问题是很多的,如果我们这些以外不再成题目,这些以内不肯捐弃任何题目,自然这学问是静止的,是不进步的。一种学问中的题目能够新陈代谢,则所得结果是可以层层堆积上去,即使年代久远,堆积众多,究竟不觉得累赘,还可以到处出来新路,例如很发达的天文、物理、化学、生物等科目;如果永远盘桓于传留的问题,旧题不下世,新题不出生,则结果直是旋风舞而已,例如中国的所谓经学中甚多题目,如西洋的哲学。所以中国各地零零碎碎致力于历史或语言范围内事的人也本不少,还有些所谓整理国故的工作,不过每每因为所持住的一些题目不在关键中,换言之,无后世的题目,或者是自缚的题目,遂至于这些学问不见奔驰的发展,只表昏黄的残缺。(二)凡一种学问能扩张它研究的材料便进步,不能的便退步。西洋人研究中国或牵连中国的事物,本来没有很多的成绩,因为他们读中国书不能亲切,认中国事实不能严辨,所以关于一切文字审求,文籍考订,史事辨别,等等,在他们永远一筹莫展,但他们却有些地方比我们范围来得宽些。我们中国人多是不会解决史籍上的四裔问题的,丁谦君的《诸史外国传考证》远不如沙万君之《译外国传》,玉连之解《大唐西域记》,高几耶之注《马哥博罗游记》,米勒之发读《回纥文书》,这都不是中国人现在己经办到的。凡中国人所忽略,如匈奴、鲜卑、突厥、回纥、契丹、女真、蒙古、满洲等问题,在欧洲人却施格外的注意。说句笑话,假如中国学是汉学,为此学者是汉学家,则西洋人治这些匈奴以来的问题岂不是虏学,治这学者岂不是虏学家吗?然而也许汉学之发达有些地方正借重虏学呢!又如最有趣的一些材料,如神祗崇拜、歌谣、民俗,各地各时雕刻文式之差别,中国人把他们忽略了千百年,还是欧洲人开头为规模的注意。零星注意中国向来有的。西洋人作学问不是去读书,是动手动脚到处寻找新材料,随时扩大旧范围,所以这学问才有四方的发展,向上的增高。中国文字学之进步,正因为《说文》之研究消灭了汗简,阮吴诸人金文之研究识破了《说文》,近年孙诒让、王国维等之殷文研究更能继续金文之研究。材料愈扩充,学问愈进步,利用了档案,然后可以订史,利用了别国的记载,然后可以考四裔史事。在中国史学的盛时,材料用得还是广的, 地方上求材料,刻文上抄材料,档库中出材料,传说中辨材料,到了现在,不特不能去扩张材料,去学曹操设“发塚校尉”,求出一部古史于地下遗物,就是“自然”送给我们的出土的物事,以及敦煌石藏,内阁档案,还由它毁坏了好多,剩下的流传海外,京师图书馆所存《摩尼经典》等等良籍,还复任其搁置,一面则谈整理国故者人多如鲫,这样焉能进步。(三)凡一种学问能扩充它作研究时应用的工具的,则进步;不能的,退步。实验学家之相竞如斗宝一般,不得其器,不成其事,语言学和历史学亦复如此。中国历来的音韵学者审不了音,所以把一部《切韵》始终弄不甚明白,一切古音研究仅仅以统计的方法分类。因为几个字的牵连,使得分类上各家不同,即令这些分类有的对了,也不过能举其数,不能举其实,知其然不知其所以然。如钱大昕论轻唇舌上古宋无之,乃自重唇舌头出,此言全是,然可以重唇分出一类为轻唇,唇头分出一类为上,竟不是全部的变迁,这层道理非现在审音的人不能明白,钱君固说不出。若把一个熟习语音学的人和这样一个无工具的研究者比长短,是没法子竞争的。又如解释隋唐音,西洋人之知道梵音的,自然按照译名容易下手,在中国人本没有这个工具,又没有法子。又如西藏、缅甸、暹罗等悦,实在和汉语出于一语族,将来以比较言语学的方法来建设中国古代言语学,取资于这些语言中的印证处至多,没有这些工具不能成这些学问。又如现代的历史学研究已经成了一个各种科学的方法之汇集。地质、地理、考古、生物、气象、天文等学,无一不供给研究历史问题者之工具。顾亭林研究历史事迹时自己观察地形,这意思虽然至好,但如果他能有我们现在可以向西洋人借来的一切自然科学的工具,成绩岂不更卓越呢?若干历史学的问题非有自然科学之资助无从下手,无从解决。譬如《春秋经》是不是终于获麟,《左氏传》后一段是不是刘歆所造补,我们正可以算算哀公十四年之日食是不是对的,如不对,自然是伪作,如对了,自然是和获麟前春秋文同出史所记。又譬如我们要掘地去,没有科学资助的人一铲子下去,损坏了无数古事物,且正不知掘准了没有,如果先有几种必要科学的训练,可以一层一层地自然发现,不特得宝,并且得知当年入土的踪迹,这每每比所得物更是重大的智识。所以古史学在现在之需用测量本领及地质气象常识,并不少于航海家。中国史学者先没有这些工具,哪能使得史学进步,无非靠天帮忙,这里那里现些出土物,又靠西洋人的腿,然而却又不一定是他们的脑袋,找到些新材料而已。整理自己的物事的工具尚不够,更说不上整理别人的物事,如希拉(希腊)艺术如何影响中国佛教艺术,中央亚细亚的文化成分如何影响到中国的物事,中国文化成分如何由安西西去,等等,西洋的东方学者之拿手好戏,日本近年也有竟敢去干的,中国人目前只好拱手谢之而已。

由上列的三项看来,除几个例外算,近几世中中国语言学和历史学实不大进步,其所以如此自是必然的事实。在中国的语言学和历史学当年之有光荣的历史,正因为能开拓的用材料,后来之衰歇,正因为题目固定了,材料不大扩充了,工具不添新的了。不过在中国境内语言学和历史学的材料是最多的,欧洲人求之尚难得,我们却坐看它毁坏亡失。我们着实不满这个状态,着实不服气就是物质的原料以外,即便学问的原料,也被欧洲人搬了去乃至偷了去。我们很想借几个不陈的工具,处治些新获见的材料,所以才有这历史语言研究所之设置。

我们宗旨第一条是保持亭林百诗的遗训。这不是因为我们震慑于大权威,也不是因为我们发什么“怀古之幽情”,正因为我们觉得亭林百诗在很早的时代已经使用最近代的手段,他们的历史学和语言学都是照着材料的分量出货物的。他们搜寻金石刻文以考证史事,亲看地势以察古地名。亭林于语言按照时和地变迁的这一个观念看得颇清楚,百诗于文籍考订上成

那末一个伟大的模范著作,都是能利用旧的新的材料,客观地处理实在问题,因解决之问题更生新问题,因问题之解决更要求多项的材料。这种精神在语言学和历史学里是必要的,也是充足的。本这精神,因行动扩充材料,因时代扩充工具,便是唯一的正当路径。

宗旨第二条是扩张研究的材料。

第三条是扩张研究的工具。这两层的理由上文中已叙说,不再重复了。这三件实在是一句话,没有客观的地理史学或语言学的题目之精神,即所谓亭林百诗的遗训者,是不感觉着扩充材料之必要,且正也扩充不了,若不扩张工具,也不能实现这精神,处置这材料。

关于我们宗旨的负面还有几句话,要说。

(一)我们反对“国故”一个观念。如果我们所去研究的材料多半是在中国的,这并不是由于我们专要研究“国”的东西,乃是因为在中国的材料到我们的手中方便些,因为我们前前后后对于这些材料或已经有了些研究,以后堆积上研究去方便些,好比在中国的地质或地理研究所所致力的,总多是些中国地质地理同题,在中国的生物研究所所致力的,总多是些中国生物问题,在中国的气象研究所所致力的,总是些中国各地气象观察。世界上无论哪一种历史学或哪一种语言学,要想做科学的研究,只得用同一的方法,所以这学问断不以国别成逻辑的分别,不过是因地域的方便成分工。国故本来即是国粹,不过说来客气一点儿,而所谓国学院也恐怕是一个改良的存古学堂。原来“国学”、“中国学”等等名词,说来都甚不祥,西洋人造了支那学“新诺逻辑”一个名词,本是和埃及脱逻辑亚西里亚逻辑同等看的,难道我们自己也要如此看吗?果然中国还有将来,为什么算学、天文、物理、化学等等不都成了国学,为什么国学之下都仅仅是些言语、历史、民俗等等题目?且这名词还不通达,取所谓国学的大题目在语言学或历史学的范围中的而论,因为求这些题目之解决与推进,如我们上文所叙的,扩充材料,扩充工具,势必至于弄到不国了,或不故了,或且不国不故了。这层并不是名词的争执,实在是精神的差异的表显。(二)我们反对疏通,我们只是要把材料整理好,则事实自然显明了。一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。两件事实之间,隔着一大段,把我们联络起来的一切涉想,自然有些也是多多少少可以容许的,但推论是危险的事,以假设可能为当然是不诚信的事。所以我们存而不补,这是我们对于材料态度;我们证而不疏,这是我们处置材料的手段。材料之内使它发见无遗,材料之外我们一点也不越过去说。果然我们同人中也有些在别处发挥历史哲学或语言泛想,这些都仅可以当作私人的事,不是研究的工作。(三)我们不做或者反对,所谓普及那一行中的工作。近百年中,拉丁文和希腊文在欧洲一般教育中之退步,和他们在学问上之进步,恰恰成正比例,我们希望在中国也是如此。现在中国希望制造一个新将来,取用材料自然最重要的是欧美的物质文明,即物质以外的东西也应该取精神于未衰败的外国。历史学和语言学之发达自然于教育上也有相当的关系,但这都不见得即是什么经国之大业不朽之盛事,只要有十几个书院的学究肯把他们的一生消耗到这些不生利的事物上,也就足以点缀国家之崇尚学术了——这一行的学术。这个反正没有一般的用处,自然用不着去引诱别人也好这个。如果一旦引了,不特有时免不了致人于无用,且爱好的主观过于我们的人进来时,带进了些乌烟瘴气,又怎么办?

这个历史语言研究所本是大学院院长蔡先生委托在广州的三人筹备的,现在正计划和接洽应举的事,已有些条随着人的所在小小动手,却还没有把研究所的大体设定。稍过些时,北伐定功,破虏收京之后,这研究所的所在或者一部分在广州一部分在北京,位置的方便供给我们许多工作进行的方便。我们最要注意的是求新材料。第一步想沿京汉路,安阳至易州,安阳殷墟以前盗出之物并非砌底发掘,易州邯郸又是燕赵故都,这一带又是卫邶故域。这些地方我们既颇知其富有,又容易达到的,现在已着手凋查及布置,河南军事少静止,便结队前去。第二步是洛阳一带,将来一步一步的西去,到中央亚细亚各地,就脱了纯中国材料之范围了。为这一些工作及随时搜集之方便,我们想在洛阳或西安、敦煌或吐鲁番、疏勒,设几个工作站,“有志者事竟成!”因为广州的地理位置,我们将要设置的研究所要有一半在广州。在广州的四方是最富于语言学和人类学的材料,汉语将来之大成全靠各种方言之研究,广东省内及邻省有很多种的方言,可以每种每种的细细研究,并制定表式,用语言学帮助,作比较的调查。至于人类学的材料,则汉族以外还有几个小民族,汉族以内,有几个不同的式和部居,这些最可宝贵的材料怕要淅渐以开化和交通的缘故而消灭,我们想赶紧着手采集。我们又希望数年以后能在广州发达南洋学:南洋之富于地质生物的材料,是早己著名的了。南洋之富于人类学材料,现在己渐渐为人公认。南洋学应该是中国人的学问,因为南洋在一切意义上是“汉广”。总而言之,我们不是读书的人,我们只是上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西!

现因我们研究所之要求及同人之祈向,想次第在两年以内设立下列各组:各组之旨趣及计划,以后分列刊印。

一、文籍考订;

二、史料征集;

三 、考古;

四、人类及民物;

五、比较艺术;

以上历史范围。

六、汉语;

七、西南语;

八、中央亚细亚语;

九、语言学;

以上语言范围。

历史学和语言学发展到现在,已经不容易由个人作孤立的研究了,它既靠图书馆或学会供给他材料,靠团体为他寻材料,并且须得在一个研究的环境中,才能大家互相补其所不能,互相引会,互相订正,于是乎孤立的制作渐渐地难,渐渐地无意谓,集众的工作渐渐地成一切工作的样式了。这集众的工作中有的不过是几个人就一题目之合作,有的可就是有规模的系统研究。无论范围大小,只要其中步步都是做研究功夫的,便不会流成“官书”的无聊。所有这些集众工作的题目及附带的计划,后来随时布白。希望社会上欣赏这些问题,并同情这样工作的人,多多加以助力!果然我们动手动脚得有结果,因而更改了“读书就是学问”的风气,虽然比不得自然科学上的贡献较为有益于民生国计,也或者可以免于妄自生事之讥诮罢?我们高呼:

一、把些传统的或自造的“仁义礼智”和其他主观,同历史学和语言学混在一气的人,绝对不是我们的同志!

二、要把历史学语言学建设得和生物学地质学等同样,乃是我们的同志!

三、我们要科学的东方学之正统在中国!

出处:原载于1928年10月《历史语言研究所集刊》第1本第1分,署名:傅斯年,P3-10页。

《国立中央研究院历史语言研究所集刊》简介:

《国立中央研究院历史语言研究所集刊》(不定期)于1928年10月创刊广州,国立中央研究院历史语言研究所负责该刊的主要编辑工作,商务印书馆负责该刊出版。该刊发行时间较长,前后共发行几十余年,期间战乱频发,因此该刊的出版地,几经变更,社址最初位于广州东山柏园内,后迁至北平、上海等地,抗战胜利后,又迁至台北,于1955第26本始更名为《中央研究院历史语言研究所集刊》,出版至今。

中央研究院历史语言研究所——史语所集刊:

https://www1.ihp.sinica.edu.tw/Publications/Bulletins

2021年8月5日星期四

《时务报》(代发刊词):论报馆有益于国事

去塞求通,厥道非一,而报馆其导端也。无耳目,无喉舌,是日废疾。今夫万国并立,犹比邻也,齐州以内,犹同室也。比邻之事,而吾不知,甚乃同室所为,不相闻问,则有耳目而无耳目;上有所措置,不能喻之民,下有所苦患,不能告之君,则有喉舌而无喉舌。其有助耳目、喉舌之用,而起天下之废疾者,则报馆之为也。

报馆于古有征乎?古者太师陈诗以观民风,饥者歌其食,劳者歌其事,使乘輶轩以采访之,乡移于邑,邑移于国,国移于天子,犹民报也。公卿大夫,揄扬上德,论列政治,皇华命使,江汉纪勋,斯干考室,驹马畜牧,君以之告臣,上以之告下,犹官报也。又如诵训掌道方志,以诏观事;掌道方慝,以诏辟忌,以知地俗;外史掌四方之志,达书名于四方;掸人掌诵王志,道国之政事,以巡天下之邦国而语之。凡所以宣上德、通下情者,非徒纪述,兼有职掌,故人主可坐一室而知四海,士夫可诵三百而知国政。三代盛强,罔不由此。

西人之大报也,议院之言论纪焉,国用之会计纪焉,人数之生死纪焉,地理之险要纪焉,民业之盈绌纪焉,学会之程课纪焉,物产之品目纪焉,邻国之举动纪焉,兵力之增减纪焉,律法之改变纪焉,格致之新理纪焉,器艺之新制纪焉。其分报也,言政务者可阅官报,言地理者可阅地学报,言兵学者可阅水陆军报,言农务者可阅农学报,言商政者可阅商会报,言医学者可阅医报,言工务者可阅工程报,言格致者可阅各种天、算、声、光、化、电专门名家之报。有一学即有一报,其某学得一新义,即某报多一新闻,体繁者证以图,事赜者列为表,朝登一纸,夕布万邦。是故任事者无阂隔蒙昧之忧,言学者得观善濯磨之益。犹恐文义太赜,不能尽人而解,故有妇女报,有孩孺报。其出报也,或季报,或月报,或半月报,或旬报,或七日报,或五日报,或三日报,或两日报,或每日报,或半日报。国家之保护报馆,如鸟鬻子;土民之嗜阅报章,如蛾附羶。阅报愈多者,其人愈智;报馆愈多者,其国愈强。曰:惟通之故。

其益于国事如此,故怀才抱德之土,有昨为主笔而今作执政者,亦有朝罢枢府而夕进报馆者,其主张国是,每与政府通声气。如俄、土之争战,德、奥、意之联盟,五洲之人,莫不仰首企足以观《泰晤士》之议论,文甫脱稿,电已飞驰,其重之又如此。然而英国、德国、日本国,或于报馆有谗谤之律,有惩罚之条,则又何也?记载琐故,采访异闻,非齐东之野言,即秘辛之杂事,闭门而造,信口以谈,无补时艰,徒伤风化,其弊一也;军事敌情,记载不实,仅凭市虎之口,罔惩夕鸡之嫌,甚乃揣摩众情,臆造诡说,海外已成劫烬,纸上犹登捷书,荧惑听闻,贻误大局,其弊二也;臧否人物,论列近事,毁誉凭其恩怨,笔舌甚于刀兵,或飏颂权贵,为曳裾之阶梯,或指斥富豪,作苞苴之左券,行同无赖,义乖祥言,其弊三也;操觚发论,匪有本原,蹈袭陈言,剿撮涂说,或乃才尽为忧,敷衍塞责,讨论轶闻,纪述游览,义无足取,言之无文,其弊四也;或有译录稍广,言论足观,删汰秽芜,颇知体要,而借阐宗风,不出郑志,虽有断章取义之益,未免歌诗不类之憾,其弊五也。具此诸端,斯义遂梏,遂使海内一二自好之士,反视报馆为蝥贼,日报章为妖言,古义不行,良法致弊。呜呼,不其恫欤!

嗟夫!中国邸报兴于西报未行以前,然历数百年未一推广。商岸肇辟,踵事滋多;劝百讽一,裨补盖寡;横流益急,晦盲依然;喉舌不通,病及心腹。虽蚊虻之力,无取负山;而精禽之心,未忘填海。上循不非大夫之义,下附庶人市谏之条;私怀救火弗趋之愚,迫为大声疾呼之举;见知见罪,悉凭当途。若听者不亮,目为诽言,摧萌拉蘖,其何有焉?或亦同舟共艰,念厥孤愤,提倡保护,以成区区,则顾亭林所谓“天下兴亡,匹夫之贱,与有责焉”已耳。

《时务报》延请新会梁卓如孝廉为主笔,至今两年;现即奉旨改为官报,则《时务报》名目自非草野所敢擅用刻,即从七月初一日起,谨遵六月初八日据实昌言之,论改为《昌言报》,另延请番禺梁节庵先生鼎芬为总董,一切体例均与从前《时务报》,一律翻译诸人亦仍其旧,只代派暨阅报诸君共鉴之。

一、价目寄费均依从前《时务报》之例。

二、从前曾定《时务报》全年者,兹即接派《昌言报》。

三、七月以前《时务报》仍由本馆发售。

四、以前《时务报》帐目款项请寄至本馆。

五、以后,赐函请改书昌言报馆。

六、《时务报》须待康主事到后,另行开办,其报费经奏定每月一两,此事本与敝馆无涉,因各处均纷纷函问,故特附告。

汪康年启

全国报刊索引——《时务报》:

全国报刊索引——《昌言报》:

https://www.cnbksy.com/literature/literature/24900c37c5f5597db1a194cdcadde4d9

抗日战争与中日近代关系文献数据平台——《时务报》:

http://old.modernhistory.org.cn/detail.htm?fileCode=2c9b596b5c914d9e9b5aeaf484b26559&fileType=ts

抗日战争与中日近代关系文献数据平台——《昌言报》:

http://old.modernhistory.org.cn/detail.htm?fileCode=a855b5ca23e54ed09f11eb055edadf15&fileType=ts

《观察》(代创刊词):我们的观察——谁亡了我们的国家?

2021年8月4日星期三

《国闻周报》发刊辞

《大公报:纽约双周刊》发刊辞

《燕京半月刊》(代创刊词):今后的半月刊

《燕大月刊》卷头话

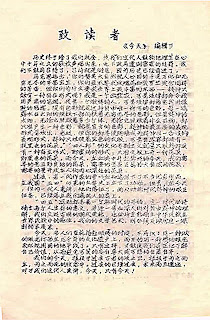

《今天》致讀者

歷史終於給了我們機會,使我們這代人能夠把埋藏在心中十年之久的歌放聲出來,而不致再遭到雷霆的處罰。我們不能再等待了,等待就是倒退,因為歷史已經前進了。 馬克思指出:“ 你們讚美大自然悅人心目的千變萬化和無窮無盡的豐富寶藏,你們並要求玫瑰花和紫羅蘭發出同樣的芳香,但你們為什麼要求世界...

-

中国——一个一向被象征着“睡狮”的中国,现在显然已经不是什么怯懦、贫弱、守旧、无组织、不统一……等等代名词了!因为它已经站立起来;站立在暴风雨的大时代前,站立在被压迫者争取解放的高潮中。紧随着时代巨轮的转,她已将她所具有的一切人的、物的、有形的、无形的力量汇成一个奔腾...

-

我的《千秋評論》(李敖千秋評論叢書)辦了十年﹑《求是報》辦了半年﹐如今雙雙達成它們歷史的﹑階段性的使命﹐我決定創辦《李敖求是評論雜誌》﹐以開新猷。 《李敖求是評論雜誌》是我五十六歲時創辦的﹐由於我餘生生命貫注的主力是《北京法源寺》以外的幾部重要小說﹑以及非小說的《中國思想史》等書...

-

《新潮》者,北京大学学生集合同好,撰辑之月刊杂志也。北京大学之生命已历二十一年,而学生之自动刊物,不幸迟至今日然后出版。向者吾校性质虽取法于外国大学,实与历史上所谓“国学”者一贯,未足列于世界大学之林;今日幸能脱弃旧型入于轨道。向者吾校作用虽日培植学业,而所成就者要不过...