2021年6月30日星期三

《自由中国》发刊词

2021年6月27日星期日

《北京大学月刊》发刊词

北京大学之设立,既二十年于兹。向者自规程而外,别无何等印刷品流布于人间。自去年有《日刊》,而全校同人始有联络感情、交换意见之机关, 且亦藉以报告吾校现状于全国教育界。顾《日刊》篇幅无多,且半为本校通告所占,不能载长篇学说,于是有《月刊》之计画。

以吾校设备之不完全;教员之忙于授课,而且或于授课以外,兼任别种机关之职务,则夫《月刊》取材之难可以想见。然而吾校必发行《月刊》 者,有三要点焉:

一曰,尽吾校同人所能尽之责任。所谓大学者,非仅为多数学生按时授课,造成一毕业生之资格而已也,实以是为共同研究学术之机关。研究也者,非徒输入欧化,而必于欧化之中为更进之发明;非徒保存国粹,而必以科学方法,揭国粹之真相。虽曰吾校实验室、图书馆等,缺略不具;而外界学会、工厂之属,无可取资,求有所新发明,其难固倍蓰于欧美学者。然十六七世纪以前,欧洲学者,其所凭借,有以逾于吾人乎?即吾国周、秦学者,其所凭借,有以逾于吾人乎?苟吾人不以此自馁,利用此简单之设备,短少之时间,以从事于研究,要必有几许之新义,可以贡献于吾国之学者,若世界之学者。使无月刊以发表之,则将并此少许之贡献,而靳而不与,吾人之愧歉 当何如耶?

二曰,破学生专己守残之陋见。吾国学子,承举子、文人之旧习,虽有少数高才生知以科学为单纯之目的,而大多数或以学校为科举,但能教室听讲,年考及格,有取得毕业证书之资格,则他无所求;或以学校为书院,媛媛姝姝,守一先生之言,而排斥其他。于是治文学者,恒蔑视科学,而不知近世文学,全以科学为基础;治一国文学者,恒不肯兼涉他国,不知文学之进步,亦有资于比较;治自然科学者,局守一门,而不肯稍涉哲学,而不知哲学即科学之归宿,其中如自然哲学一部,尤为科学家所需要;治哲学者,以能读古书为足用,不耐烦于科学之实验,而不知哲学之基础不外科学,即最超然之玄学,亦不能与科学全无关系。有《月刊》以网罗各方面之学说,庶学者读之,而于专精之余,旁涉种种有关系之学理,庶有以祛其褊狭之意见,而且对于同校之教员及学生,皆有交换知识之机会,而不至于隔阂矣。

三曰,释校外学者之怀疑。大学者,“囊括大典,网罗众家”之学府也。《礼记》《中庸》曰:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”足以形容之。如人身然,官体之有左右也,呼吸之有出入也,骨肉之有刚柔也,若相反而实相成。各国大学,哲学之唯心论与唯物论,文学、美术之理想派与写实派,计学之干涉论与放任论,伦理学之动机论与功利论,宇宙论之乐天观与厌世观,常樊然并峙于其中,此思想自由之通则,而大学之所以为大也。吾国承数千年学术专制之积习,常好以见闻所及,持一孔之论。闻吾校有近世文学一科,兼治宋、元以后之小说、曲本,则以为排斥旧文学,而不知周、秦、两汉文学,六朝文学,唐、宋文学,其讲座固在也;闻吾校之伦理学用欧、美学说,则以为废弃国粹,而不知哲学门中于周、秦诸子,宋、元道学,固亦为专精之研究也;闻吾校延聘讲师,讲佛学相宗,则以为提倡佛教,而不知此不过印度哲学之一支,藉以资心理学、论理学之印证,而初无与于宗教,并不破思想自由之原则也。论者知其一而不知其二,则深以为怪。今有《月刊》以宣布各方面之意见,则校外读者,当亦能知吾校相容并收之主义,而不至以一道同风之旧见相绳矣。

以上三者,皆吾校所以发行《月刊》之本意也。至《月刊》之内容,是否能副此希望,则在吾校同人之自勉,而静俟读者之批判而已。

中华民国七年,十二月十日,北京大学校长蔡元培。

出处: 原载于1919年1月《北京大学月刊》第1卷第1号,署名:蔡元培。

附一:编辑略例

一,本月刊为北京大学职员学生共同研究学术,发挥思想,披露心得之机关杂志。其材料之供给,大体由本校职员学生担任。校外宏哲,如有特别佳箸,亦得代为发表。

一,本月刊内容排列之次序,以问题重大者优先。讨论局部事项,而性质较为专门者居次。杂文居未。

一,本月刊取材,以有关学术思想之论文记载为本体,兼录确有文学价值之著作。至无谓之诗歌小说,及应酬文字,如寿序祭文,傅状之类,一概不收。

一,本月刊注重撰述。间登译文,亦以介绍东西洋最新最精之学术思想为主。不以无谓之译稿,填充篇幅。

出处: 原载于1919年1月《北京大学月刊》第1卷第1号,无署名。

附二:编辑北京大学月刊缘起

民国七年九月十三日,北京大学校校长,召集各学长及各研究所主任,提议编辑月刊。议定每年自一月至六月,及十月至十二月,月出一册。暑假之中七八月停刊,九月出临时增刊一册,共十册。每册约十万字。全校职员及学生,均有供给稿件之义务。而分门编辑,则由各研究所主任任之。每门每月,以供给一万一千字左右为至少之限。每册之总编辑,则各研究所主任迭任之,以姓名之笔划之次第,规定如下:

一月朱逖先,二月俞星枢,三月马寅初,四月胡适之,五月秦景阳,六月陈惺农,十月陶孟和,十一月张菊人,十二月黄黼馨。

其临时增刊之总编辑,校长任之。

每月十五日出版。稿件于前一月之一日集成,十五日寄发。(以上录北京大学十月三日日刊。)

十一月二十五日,发布本校月刊集成时期,及收稿处所表:

|

期数\事项 |

编辑者 |

收稿处所 |

稿件集成期 |

付印期 |

出版期 |

|

第一册 |

朱希祖(朱逖先) |

国文研究所 |

七年十二月一日 |

七年十二月十五日 |

八年一月十五日 |

|

第二册 |

俞同奎(星枢) |

化学研究所 |

八年一月一日 |

八年一月十五日 |

二月十五日 |

|

第三册 |

马寅初(寅初) |

经济学研究所 |

二月一日 |

二月十五日 |

三月十五日 |

|

第四册 |

胡适(适之) |

英文学研究所 |

三月一日 |

三月十五日 |

四月十五日 |

|

第五册 |

秦汾(景阳) |

数学研究所 |

四月一日 |

四月十五日 |

五月十五日 |

|

第六册 |

陈启修(惺农) |

政治学研究所 |

五月一日 |

五月十五日 |

六月十五日 |

|

第七册 |

蔡元培(孑民) |

校长室 |

八月一日 |

八月十五日 |

九月十五日 |

|

第八册 |

陶履恭(孟和) |

哲学研究所 |

九月一日 |

九月十五日 |

十月十五日 |

|

第九册 |

张大椿(菊人) |

物理学研究所 |

十月一日 |

十月十五日 |

十一月十五日 |

|

第十册 |

黄石日(黄黼馨) |

法律学研究所 |

十一月一日 |

十一月十五日 |

十二月十五日 |

|

本表录十一月二十五日日刊,惟人名及出版期,略为改正。 |

|||||

十二月三日,校长根据上次议决案中二事,通告月刊投稿者如下。

一,写稿均横行,自左而右,读符号。如中国科学社所发行之科学。

二,稿之内容,属某学门者,请先送本学门研究所主任处。由主任汇集,以送于编辑者。庶主任得知本学门每月分担之字数尚差若干,亟图征集。(以上录十二月三日北京大学月刊)。

出处: 原载于1919年1月《北京大学月刊》第1卷第1号,无署名。

《北京大学月刊》简介:

《北京大学月刊》于1919年1月创刊,力倡学术。其期刊每年计画发行十期,总共发刊多少,编者无甚资料可查。在此,暂时先搁浅,待日后有所新资料,再来完善。

全国报刊索引——《北京大学月刊》:

https://www.cnbksy.com/literature/literature/c19f7314932549fb08d5f1b15b4fdc40

《广场》发刊词

这个运动已远远超出了党内整风运动的范围,而且有了伟大的社会思想意识大变革的巨大意义!人与人之间的关系要重新调整,一些过去习以为常的正面和反面的东西要重新进行肯定和否定,对于现代的一些论点与观点要重新进行估计、评价和探索……总之,这里——整风运动为主流的大变革是一次伟大的社会主义思想意识的改造运动,或思想意识的大革命,对一切都要进行勇敢地再认识。

大放大鸣成为这次运动的精神实质。毫无顾虑地发言为真理而作好争论,以及为证明一些新生的主张观点天才的创造都将如雨后春笋般地诞生!

中国将到来社会主义时代的春秋诸子百家争鸣,会到来社会主义时代的以少年事业为风骨的、建设文学的再生,会到来社会主义时代的盛(唐)般的诗的创造,会到来社会主义时代的 “五四”新文化运动!

伟大的马列主义的不朽理论会得到更进一步更全面正确的运用、阐明与发挥!党会因此而更强大更有生命力!人也会因此而返老还童,而具有十分鲜明可爱的社会主义的个性!

一切都进了一步,都重新沐浴,清除掉一切垃圾,栽种下茂密的花木!

一切都只有一个结论:好得很!

北京大学是五四的故乡,北大儿女是五四的后裔,我们的血管里(流)着五四的血液,在社会主义的五四时代,我们要学会五四先辈们的大胆提问、大胆创造的精神,去争取真正的社会主义的民主与文化!

我们的刊物——“广场”便为此而诞生,“广场”的含义在于:北大民主广场是五四举火的地方,五四的先辈们曾在民主广场上集会点火与誓师高歌!

我们的“广场”是真正的“广”的“场”,是一切不脱离社会主义的言论的讲坛。只要为了“真善美”,不论什么基调的歌都可以到广场上来对年青人放开嗓子唱!我们的“广场”为争鸣而开,我们的“广场”是百花齐放的地方!我们的“广场”矛头指向阳光下的黑暗!我们的“广场”又是火葬场!

先辈们的广场已经荒芜了,我们艰难地把它打扫干净,我们愿爱讲话爱唱歌的人们一起来打扫它。整理它,使它开出一万朵美丽的花!

来吧!朋友们!到“广场”上来!这里有自由而新鲜的空气,它可以震动你的声带,唱出你愿意唱的个性的歌!

我们的广场期待着二十世纪的社会主义文艺复兴的到来!

(1957年5月)

出处:原载于1957年6月《广场》第一期,署名:佚名,作者:张元勋。

附:写在前面的话

问:这个集子能否代表广场的倾向性?

答:能够,但需要说明。我们是本着拥护社会主义和大鸣大放的方针,来办刊物的。拥护社会主义,就不仅要看到现实中基本的光明的一面,而且要看到它非基本的阴暗的一面。大鸣大放,就要让各种各样的看法鸣出来,放出来。事物的发展有赖于矛盾的克服,而后者又以矛盾的揭露为前提。有鉴于过去阶段现实矛盾的揭露不够,非“正统”意见的鸣放不够,我们的“广场”将着重发表揭露的和非“正统”的作品。在这个意义上,也仅只在这个意义上,这本集子,表现了“广场”的倾向性。有人认为我们选用了这些稿子,就意味着我们完全同意这里边全部观点,这是很大的误解。

问:你们选编这个集子的目的何在?

答:这里收集的是我校正(整)风第一次高潮中出现的部分大字报。我们认为,这些东西确实反映了某些现实矛盾,提出了问题,并且在表达形式上是尖锐有力的,有发人猛省的好处。作为运动忠实的记录,作为改进工作的参考资料,这个集子还是有其存在的价值的。当然这里也掺杂着一种言过其实的情绪,一些脱离社会主义的观点。但是,在同学们提高了认识的今天,其副作用,即使有,也不会很大。我们愿意和同学们共同批判文章中的缺点、错误。

问:为什么改名为“民主墙选集”?

答:原名“广场”第一期——“民主墙专辑”,因为两个理由改现名。第一,在运动第一个高潮中出现的文章,本来就有偏激的倾向,再加上廿多天前选稿者的偏激情绪,这就使得本集的内容更加偏激了。我们认为,由于这个缘故,本集和今后的“广场”在风貌上将有相当不同,所以不把它作为“广场”的创刊号。第二,有些误解或歧视“广场”的人是不欢迎“广场”办下去的,为了减少他们反对的理由,故改名。

问:“广场”今后准备怎样办?

答:一定要办下去,一定要办得好。我们将贯彻,拥护社会主义和大鸣大放的方针,欢迎读者和校领导监督、批评。我们将克服以往的偏激情绪,使刊物更严谨,更踏实些;并适当加强文艺性;我们将争取老师们写稿;争取介绍民主国家的翻译稿,努力提高刊物的质量;从创刊号起,争取铅印,实在不行,继续搞油印;我们愿意和“红楼”“浪淘沙”等进行友谊竞赛;我们要努力工作,以期不负同学们的厚望。

出处:原载于1957年6月《北大民主墙选辑》第一辑,署名:编委会。

《广场》简介:

《广场》于1957年6月创办北京大学,是学生刊物。1957年夏,北大学生响应毛泽东号召“帮党整风”,于5月19日贴出了第一张大字报。很快大字报就如雨后春笋般贴满校园,整个北大都沸腾了,5.19民主运动就此拉开大幕。几天后谭天荣发起组建学生社团,成立“百花学社”。在5月29日的学社成立大会上王国乡提议创办学生刊物,获得大家的赞同,决定取名《广场》,并组成了以王国乡、张元勋、沈泽宜和陈奉孝等人为主要成员的编委会,着手编辑,第一期着重收集校园内的大字报。“广场”即民主广场,是五四运动中沙滩老北大学生集合出发的地方,它和“红楼”是北大的两个民主圣地。由于“红楼”一名已被另一刊物使用,于是取名《广场》,表示继承北大民主传统之意。6月5日,《广场》编好,送到北京第一印刷厂印刷。眼看这份真正属于北大学生自己的刊物就要跟大家见面了,却不料风云突变,毛泽东将整风变成反右,印刷厂工人也 “被”说话了。他们指责《广场》为“反动刊物”,拒绝印刷,并且扣留纸张和稿件,甚至还要扣人,致使《广场》胎死腹中。为了不辜负读者的期盼,兑现对读者的承诺,《广场》同仁决定改铅印为油印,利用手中还保留的底稿,重新编辑出版。他们和热心的同学们一起紧急筹办器材,不分昼夜地赶刻赶印赶装订,终于如期油印出了500份,但改名为《北大民主墙选辑》;相对准备铅印的《广场》,《北大民主墙选辑》中少了不少的文章,包括《广场创刊词》。改名原因在“写在前面的话”中有说明。《选辑》也未能逃脱噩运,一发售就遭到有组织的哄抢,绝大部分被抢走并付之一炬;能逃过这一劫,并且能够保存下来的,非常稀少。一份学生刊物——《广场》,使得当权者如临大敌,《人民日报》批《广场》为“反动小集团”;自然,《广场》是不可能有复兴的机会的。于是,1957年6月22日,难产的《北大民主墙选辑》(广场),一经问世,《广场》编委会则宣布解散。

在当时开始的反右运动中,《广场》被带上“反动小集团”的帽子;编委会成员无一不受到严厉惩罚、残酷迫害:张元勋(主编)、陈奉孝(编委)、刘奇弟(编委)等被捕入狱,沈泽宜(副主编)、王国乡(副主编)、崔德甫(副主编)、张景中(编委)、龙英华(编委)、叶于胜(编委)、李燕生(编委)、张志华(编委)等均被送交劳动教养,长达二十余年。 刘奇弟在劳改农场被折磨至疯,冻饿而死(在劳改农场被折磨致死的还有西语系助教任大熊);另外两位《广场》的积极支持者林昭(中文系学生)、张锡琨(化学系学生,他曾参与《广场》油印工作)先后在监狱和劳教农场被枪毙;被枪毙的北大右派学生还有黄宗羲(哲学系学生)、顾文选(西语系学生);还有一位在万人批判会上被点名为“《广场》幕后支持者”的贺永增(西语系学生),也在狱中因不堪折磨而自杀。 《广场》力图推动中国的“社会主义文艺复兴运动”和“社会主义民主运动”,以失败告终,并付出了如此沉重的血的代价。

说明:

由于易名《北大民主墙选辑》出世的《广场》并没有刊载发刊词,此处选录1998年9月“经济日报出版社”出版的《原上䓍:记忆中的反右派运动》中的《广场发刊词》,此“广场发刊词”为《广场》铅印版中的《广场发刊词》,无奈夭折了;《北大民主墙选辑》的《写在前面的话》则选录于“北京之春”2014年1月号《林昭研究专刊》。《广场》的简介,部分摘录于2008年广西师范大学出版社出版的《论北大》P112-113页。

《原上䓍:记忆中的反右派运动》:https://zhongzisc.blogspot.com/2021/06/blog-post_99.html?m=1

《林昭研究专刊》:http://beijingspring.com/bj2/2010/550/2014121210209.htm

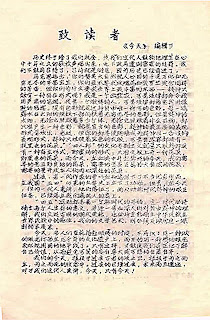

《今天》致讀者

歷史終於給了我們機會,使我們這代人能夠把埋藏在心中十年之久的歌放聲出來,而不致再遭到雷霆的處罰。我們不能再等待了,等待就是倒退,因為歷史已經前進了。 馬克思指出:“ 你們讚美大自然悅人心目的千變萬化和無窮無盡的豐富寶藏,你們並要求玫瑰花和紫羅蘭發出同樣的芳香,但你們為什麼要求世界...

-

《新潮》者,北京大学学生集合同好,撰辑之月刊杂志也。北京大学之生命已历二十一年,而学生之自动刊物,不幸迟至今日然后出版。向者吾校性质虽取法于外国大学,实与历史上所谓“国学”者一贯,未足列于世界大学之林;今日幸能脱弃旧型入于轨道。向者吾校作用虽日培植学业,而所成就者要不过...

-

歷史終於給了我們機會,使我們這代人能夠把埋藏在心中十年之久的歌放聲出來,而不致再遭到雷霆的處罰。我們不能再等待了,等待就是倒退,因為歷史已經前進了。 馬克思指出:“ 你們讚美大自然悅人心目的千變萬化和無窮無盡的豐富寶藏,你們並要求玫瑰花和紫羅蘭發出同樣的芳香,但你們為什麼要求世界...

-

一 本刊筹备多月,历经艰苦,终于今日问世。创刊伊始,兹谨一述我们出版这一个刊物的志趣、风度和立场。 抗战虽然胜利,大局愈见混乱。政治激荡,经济凋敝,整个社会,已步近崩溃的边缘;全国人民,无不陷入苦闷优惧之境。在这种局面下,工商百业,惧感窒息,而文化出版事业...